こんにちは、”朝5時ブログの女” なつみっくすです。

昨日はNewsPicksアカデミアのこちらのイベントに参加してきました。

こちら、イベントページから概要を引用します。

地方創生が安倍政権の目玉政策の一つとなって約5年。

地方ならではのリソースを活用した起業や、慣れ親しんだ地域への貢献を目的としたUターンやIターンなど、様々な取り組みがなされてきた。

しかし、

リソースの最適配分がなされていない

データを活用したマーケティングが実現できてない

稼ぐ事業を作れていないなど、地方創生を戦略的に推進できているエリアはまだまだ少ないという。

本イベントには、20年近く地方でのビジネス分野で奮闘してきたエリア・イノベーション・アライアンス代表の木下斉氏と、日本最大級の遊びのマーケットプレイス「アソビュー(asoview!)」を運営するアソビュー代表の山野智久氏が登壇。

2人の地方創生ビジネスのプロフェッショナルが、実際の成功事例に加え、地方ならではの補助金活用のコツや地域の人々の巻き込み方など、地方創生を戦略的に推進するポイントを伝授。

2人の知見は地方創生を目指す人はもちろん、大都市圏で新規事業を立ち上げるビジネスパーソンにとっても有益となるだろう。

会場にはいつも以上に多くの人が来場していて、「地方創生」に対する関心度が高いと感じました。

リアルな現状も踏まえながらの、木下さん、山野さんのお話は、すごく面白かったです。

“逆算開発”が大切

まずは、木下さんのプレゼン。

なんと高校1年生のときから、地域の仕事に携わっているという木下さん。高校3年生のときに、共同出資会社を作るも「こっちもやって、あっちもやって」となってしまい、上手く行かなくなった。それ以来は、地域それぞれで会社を作るモデルになったと言います。

第三者や民間が、その地域のために一方的に何かやって再開発するのではなく、その地域で“都市経営”ができる人材を育てることが必要。

そして、木下さんが地方創生で大切にされていることとして、“逆算開発”を挙げられていました。

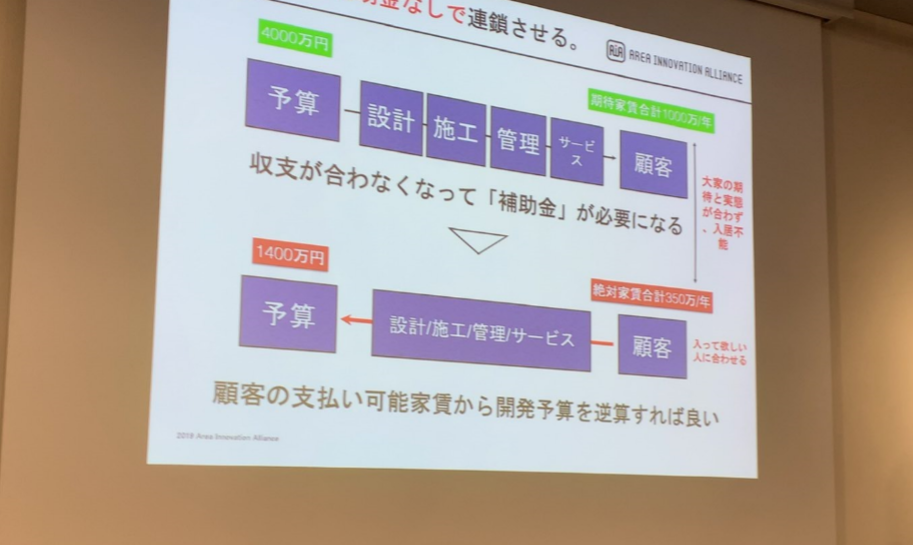

予算ありきでこれまで割り振ってやってきた。(図の上段)このモデルでは、供給過多になって人気店舗が生まれない。結果的に収支が合わなくなる。

まず、人気店舗を作る、儲かる人が出てくれば、自然とお店を出したい人から問い合わせが来る。その店舗を作る、運営するのに幾ら予算が必要かというのを逆算して開発する、これが“逆算開発”。

ピンホールマーケティングの考え方

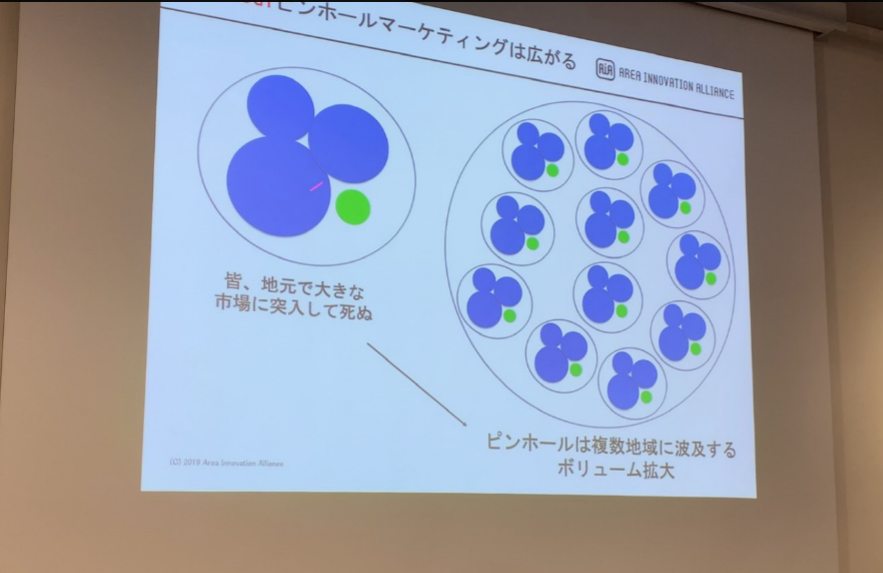

この”逆算開発”に加えて、”ピンホールマーケティング”が大切というお話でした。ピンホールのように大きい所ではなく、マニアックな市場を狙うということ。

こういうマニアックな市場で開発されていない所はいっぱいある。もともと人気がないエリアなので、ここで”逆算開発”が有効になる。

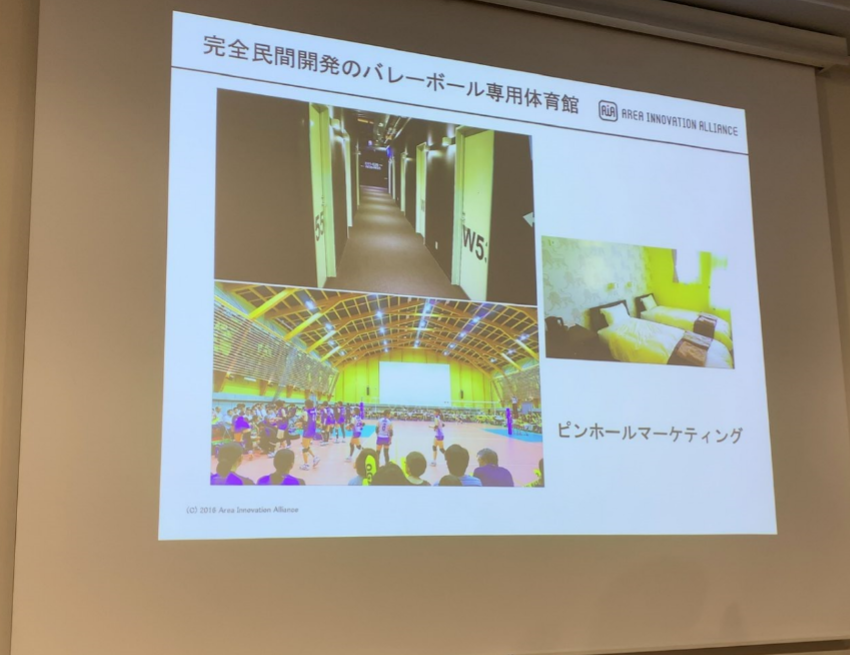

このピンホールマーケティングの例として、「バレーボール専用体育館」を作ったという例があり、これができてから、全国からバレーボールの合宿などで人が来るようになった。ここの稼働率は、なんと97%にもなっているそうです。

野球などの人気スポーツではなく、あえてバレーボールというマニアックな所を狙っていく、これが”ピンホールマーケティング”の考え方。

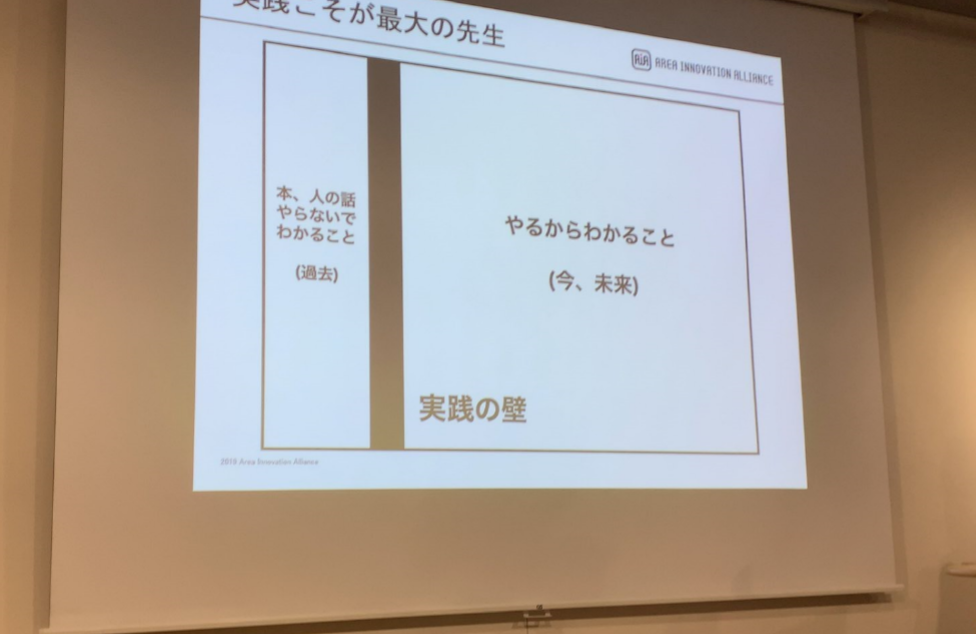

実践こそが、最大の先生

木下さんは「やらないで分かることより、やるから分かることが圧倒的に大きい。そこには”実践の壁”がある。これを乗り越えて、未来の話をもっとしていきたい。」とプレゼンを締めくくられました。

ベンチャーによる地方創生

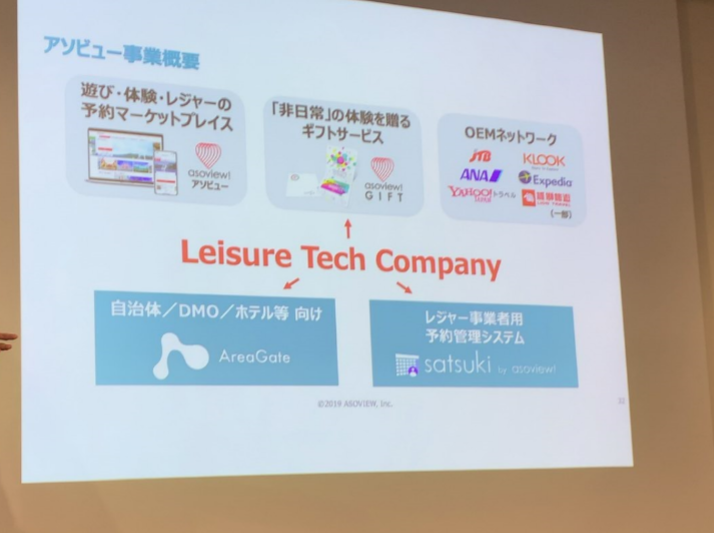

つづいてアソビューの山野さんのプレゼン。

ベンチャーと自治体は一見合わないと思われがちだが、そこにビジネスチャンスがあるというお話でした。

いまだに地域によっては、「分からない」ということから、インターネット=怖いというイメージを持っている人もいる。

そんな中で、ベンチャー企業が、テクノロジーを使ってどのように地方創生をしているか?

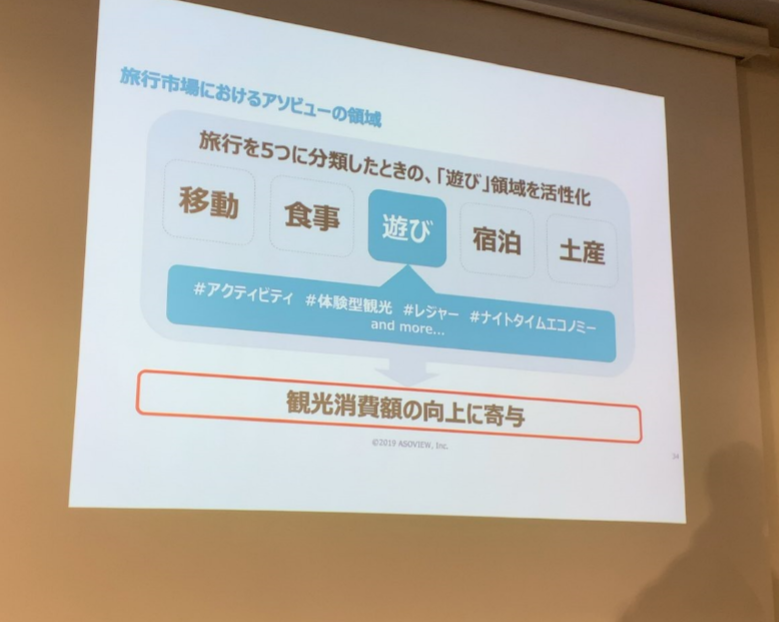

現地に行ってチラシを見ることでしか集客できてなかった”遊び”の分野をマーケットプレイス化。ネット経由で、行く前から一括で情報収集して、予約もできる。さらには事業を発展させて、予約管理システムや、これらの顧客データを活用しての地方創生のアイデア提供なども行っているとのこと。

「遊び」の領域を活性化することで、観光消費額の向上に寄与できる。

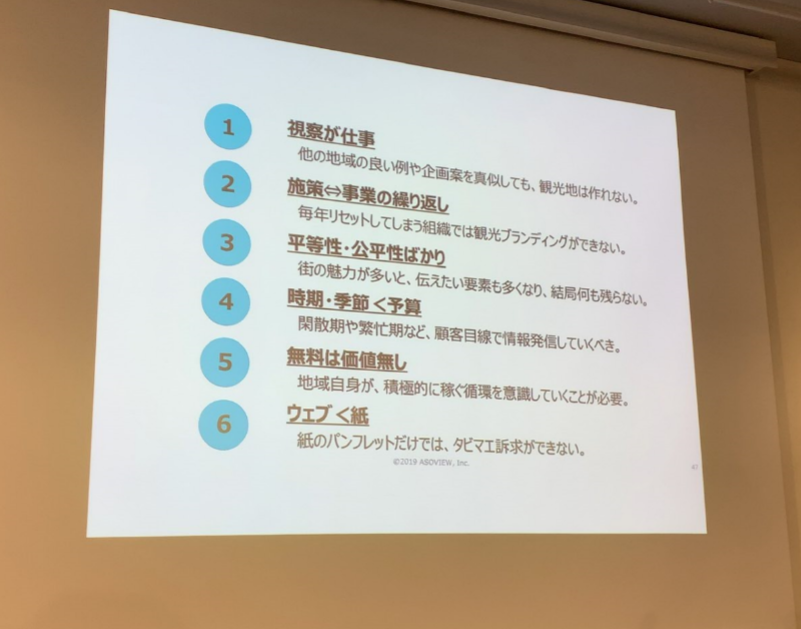

地方創生における課題

このあとのトークでは、木下さん、山野さんが、地方創生における課題について挙げられました。

①の視察が仕事、⑤の無料は価値なし、ここについては「視察の受け入れを有料化」するなどして、無料で受け入れない。好意ということで無料で受け入れだすと、負の連鎖が始まってしまう。

ルーティン化している業務を、いったんゼロベースで見直すことが大切。

毎年決まった予算で、チラシを同じ部数で刷るのではなく、世の中がスマホにシフト、SNSにシフトしているのであれば、それに移行していく。

自治体が2年に1回異動があるので、それまで調整したことがやり直しになるケースも多いとのこと。キーマンを見つけて、そのキーマンとまずは小さいグループで検討を進めていく。企画、実行の人材を必要であれば、首都圏からリモートで対応する。

「とりあえず来て」という出張は極力少なくして、ウェブ会議などリモートで出来ることはリモートでする。でないと疲弊して、工数ばかり掛かってしまう。

うまくいった事例としていくつか紹介がありました。

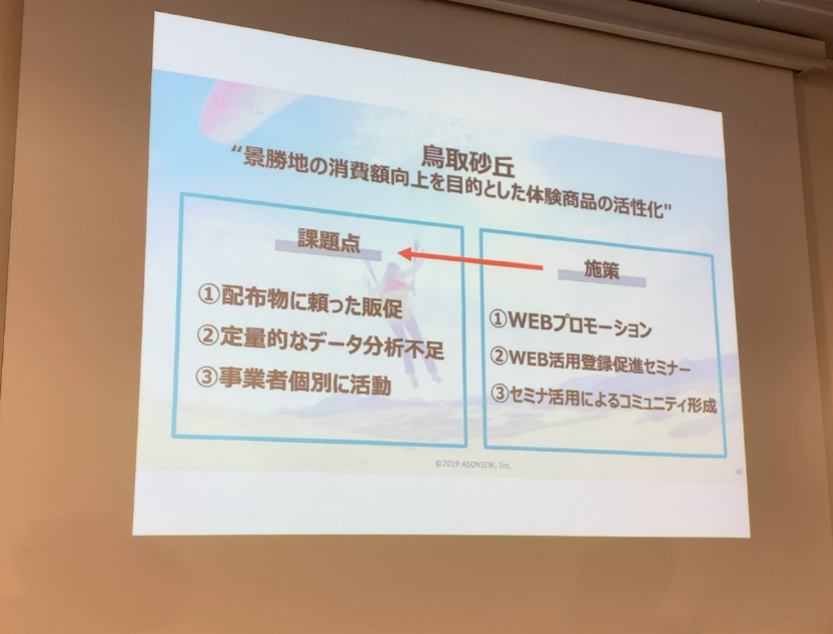

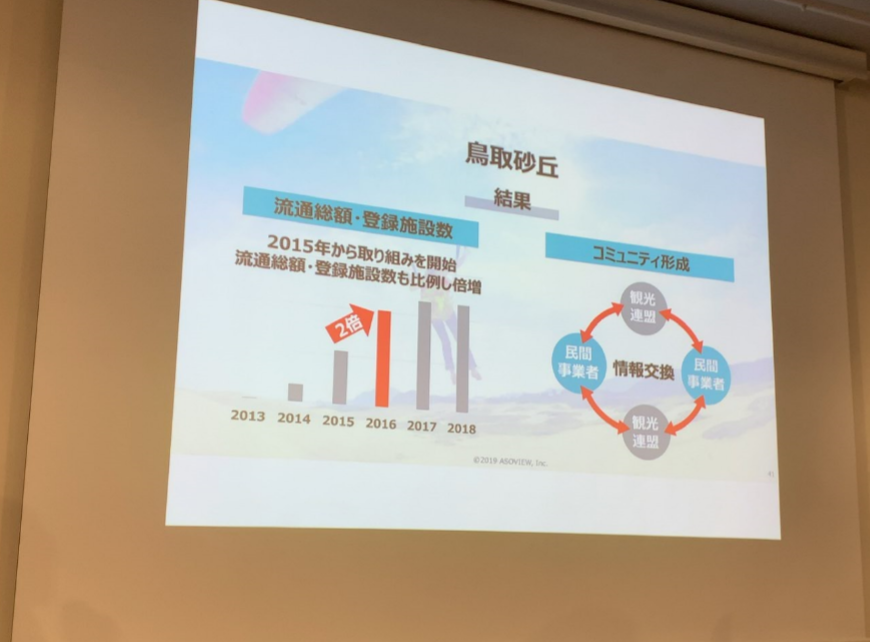

鳥取砂丘の例では、それまで砂丘はあるけど”遊び”が無い。正確にいうと、現地でパラグライダーなどがチラシで紹介されていた。でも事前に知らないと、なかなかやろうと思わない。

それに対して、Webプロモーションを活用したり、横の人同士でライバル争いするのではなく、もっと連携して相乗効果を上げるようにコミュニティを作っていったとのことです。

ここでポイントになるのは、予算ありきで施策を練るのではなく、あるもの(遊休資産など)をどう活かすか、ということを考えること。

その地域にお金が落ちるように、Win-Winの関係になるように、新しい収入源を作る。使っていない遊休資産を使う。

ホームページも単なる情報サイトではなく、予約などができる稼げるサイトにしていく。人手がかかってしまっているようなデータ集計、入金確認などは、テクノロジーを使ってデジタル化していく。

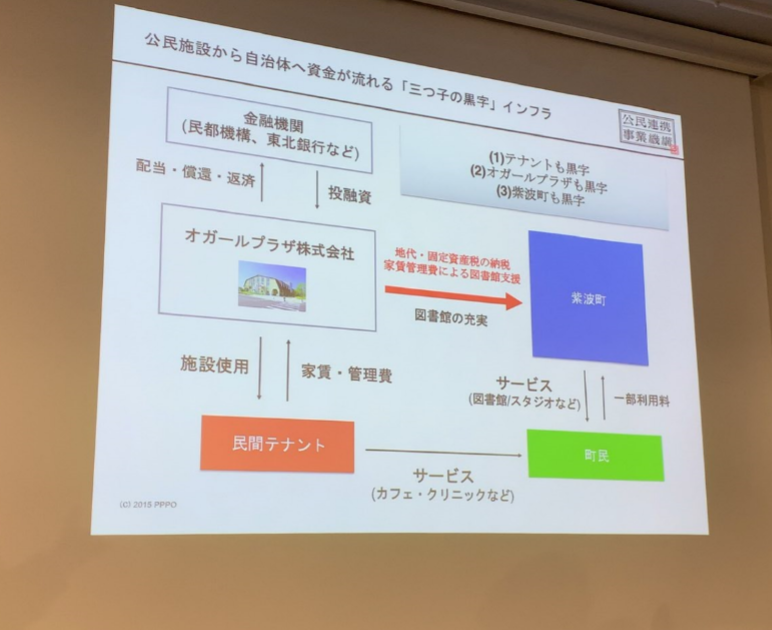

木下さんの岩手県のオガールプラザ、広場の開発でも、どのように遊休資産を活用していくか、どのようにお金が回る仕組みにするかを、考え込まれた事例の紹介がありました。

ここでも”逆算開発”の考え方で、予算ありきではなく、どのように利益を出していくか、維持費用がいくらかかるのかを逆算していく。黒字のインフラを作っていくように仕組み化していく、というお話がありました。

会場からは、「東京にいながら、地方創生に関わることができるのか?」という質問がありました。

これに対しては、「地方の人と会社を作って、プロジェクト型にする」とか「副業、兼業人材の募集がたくさん出てきているので、それに応募する」など、色んなやり方があるというお話でした。

すごく面白かったです。

ありがとうございました!

観光以上、移住未満。

“関係人口”への関与が、私の目標のひとつです。

都会で平日仕事を持ちながら、週末に寄与したい地方への地域貢献。

プロジェクトのみならずボランティアなど、中には宿泊代や食事が対価として無料というケースもありますよね。

今後も増えそうな素敵な取り組みだと思います。

竹内さん、コメントありがとうございます!そうですね、ボランティアなど、ネットとテクノロジーが発展したからこそできることが増えてきましたよね!引き続き考えていきたいです!

なつみっくすさん

今日の日経記事でも、人材各社が自治体との連携で、テレワークでのリモート副業という取り組みがあり、現地に行かず、平日でも貢献という方法もありますね。

5Gが浸透すると、さらにアバター✖️VRで会議参加するなど、選択肢や可能性が広がりますね。

リモート副業良いですよね!やっぱりリアルでコミュニケーションしたいという気持ちもあるけど、リモートで関係人口が増えていくの、すごく良いと思います。