こんにちは、”朝5時ブログの女” なつみっくすです。

昨日は、コミュラボというコミュニティを学ぶコミュニティのイベントに参加してきました。

テーマは「自分の軸とコミュニティ」

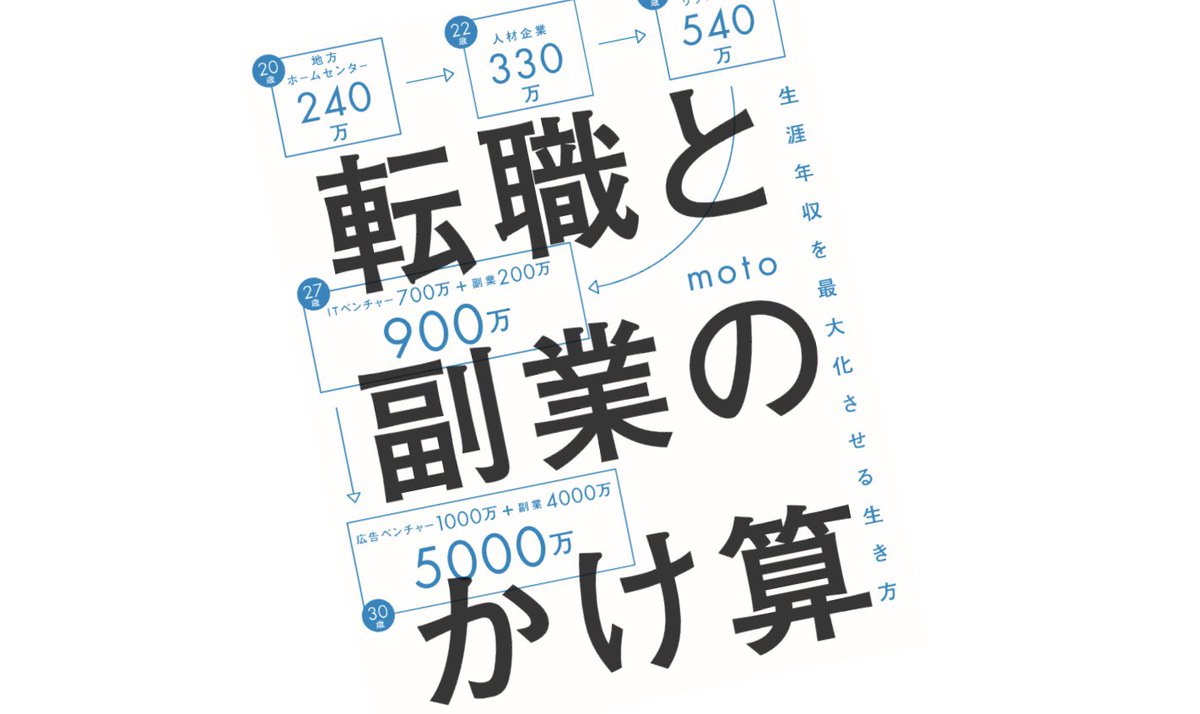

そしてゲストは、『転職と副業のかけ算』の著書を出されたmotoさん。

motoさんは、ロジカルなんだけどエモーショナルな方で、終始みんなが唸りっぱなしだったのが印象的でした。

このイベントで学んだことを書き留めておきます。

木、山、森を見る。映像でイメージできる「想像力」。

motoさんにとって大切な「想像力」。

「解像度をいかに高めるか?」という表現をされていました。それは、つまり「映像でイメージできるか?」ということ。

物事を引いて、引いて見る。

木しか見えていない人が多いけど、山を見る、森を見る。それを見ている自分を見る。という感覚が必要とのこと。

たとえば、自分のキャリアを考えたときも

- 木 → 会社のなかの自分

- 森 → 日本のなかの自分

- 山 → 世界のなかの自分

と見る視点を、引いて、引いて考えていく。

転職の面接でも同じで、

- 木 → 自分

- 森 → その会社の立ち位置

- 山 → その会社の業界としての立ち位置

と引いて考えていく。そして想像していくことが大切になる。

そのなかで自分が今どこにいるか? 自分には足りないものは何か? その足りない経験を積むにはどうすれば良いか? という視点で考えていく。

この想像力の元となっているのは、いつも「Why」を考えていること。

- なんでそうなってるんだっけ?

- 何をしたいんだっけ?

という「Why」を考える。

それを考え続けて、情報をインプットしつづける。

絵じゃなくて、映像で想像できるまで、情報をインプットしていく。

ここで知りたい情報が得られなければ、それを知っている人に会いに行ってみる。

クライアントとのやり取りでも、Whyを考えて、引いて引いて想像してみる。

- ✕「クライアントが、そう言っています」

- ○「なぜクライアントはそう言っているのか?」「その人が置かれている状況は?」「その会社が置かれている状況は?」「その業界が置かれている状況は?」

人によって見えている景色が違う。

「あ、そういう景色もあったんだ」と、新しい景色を見せてあげられるかどうか。

よく「部長になる必要はない」ということを言う人がいるけど、その景色を知らないのに、自分で制限をかけてしまっていることがある。そこにはどういう景色があるのか、を想像する、経験することが大切。

職務経歴書を月1でアップデート、求人票とのギャップは?

motoさんのお話は、すごく戦略的に聞こえる。

いつも自分の立ち位置を意識されていて、自分の持っているゴールとのギャップを把握されている。

その具体的な方法についてアドバイスがありました。

職務経歴書は月1回アップデートして、この直近1ヶ月でどんな経験ができたかを認識する。

職務経歴書は、寿司ネタと同じ。鮮度が大切になる。

そして、求人票のチェックも欠かさないとのこと。

行きたい会社とか、つきたいポジションの求人票をチェックして、自分の職務経歴書とのギャップを見る。

そのギャップ、足りないスキルを埋めるには、どういう経験をすれば良いか?

その経験を自分で取りに行く。

これをひたすら続けていて、今に至る。それを積み重ねてきたからこそ、ほんの表紙にあるような、年収のアップが達成できている。

誰でも真似できそうなことだけど、こういう一つ一つの努力を、丁寧に積み重ねているのが印象的でした。

“努力”の積み重ねが、”才能”につながる。

motoさんは、「生まれ持った才能やスキルというのは無い」「努力をどれくらい積み重ねられるか、その量が才能につながる」と言われていました。

まさに、それを体現されているのがmotoさん。

“成果”にコミットして、”経験”と”信頼残高”を貯める

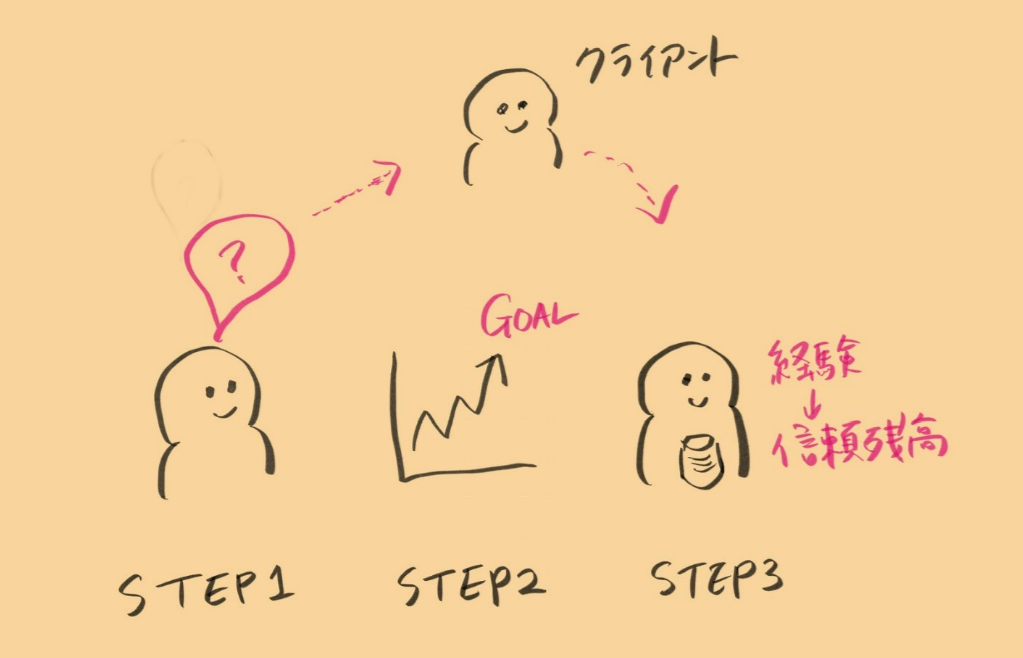

motoさんが発言されていたことで、成果、経験、信頼残高というキーワードがたくさん出てきました。

- クライアントが何を求めているか?を想像する。

- そして、その期待以上の成果をコミットする。

- それが、自分の経験と信頼残高に貯まっていく。

このステップをイラストにしてみました。

とにかく成果へのコミットがすごい。

その実績があるからこそ、言葉に説得力が生まれる。

信頼残高が満期になったら、チャンスがくる。

信頼残高の話も印象的でした。

とにかくギブしつづける。

ギブすることで、自分が得られる経験と信頼残高がある。

相手からのテイクは求めない。

ついつい相手からのテイクを期待してしまうけど、そうではなくてギブすることで自分が得られる経験と信頼残高に注目している。

信頼残高が満期になったら、自然とチャンスはやってくる。

Twitterで8万人以上のフォロワーを抱えるmotoさんですが、フォロワー数も信頼残高だと思っているそうです。

自分のフォロワー(応援してくれる人)をくっつけるには、日頃からの行いが大切になる。とにかくギブしつづける。

Twitterで興味を持ってくれた人が、Voicyを聴いてくれる。聴いてくれる人を想像しながら、その期待以上のことをギブしていく。

noteは自分の商品を作るイメージで、期待に応えられるものしか出さない。だから有料にしている。

どのメディアで、どういう人が何を求めているのか?を想像して、その期待以上のものを出し分ける。

motoさんは、アイコンを使っていて顔出しNGですが、これも「motoさん」というご自身のキャラクターをプロデュースしている感覚があるようです。「motoさん」だったら、このメディアでこういうことを言うかな、とか。

この日頃からのギブが、応援してくれる人を増やす。

これは、会社のチームに置き換えても同じ。

- とにかくギブをしつづける。

- チームメンバーと同じ目線で、いっしょに考える。

- みんながみんなのフォロワーになっている、相互フォローしているイメージ。

感情(ヒト)と論理(コト)を分ける

motoさんは、感情(ヒト)と論理(コト)を分けることを、すごく意識されているそうです。

よくイヤなことを言われてしまうと、その「ヒト」を論破したいと思ってしまうこともありそう。でも、そうではなくて、「コト」に向き合う。

相手を論破することが目的になってしまう。そこが目的じゃない。

そもそも何でやってるんだっけ? という「コト」に向き合う。

motoさんのロジカルで、エモーショナルな部分に、終始うなりっぱなしの2時間でした。ありがとうございました!

コメントを残す